スタッフブログ

「1秒の響き、100年の記憶」 ― ホールが刻む“音の時間”をデザインする。

2025.10.24皆さんこんにちは!タナベ住建の林です!

コンサートホールで聴く音楽は、同じ演奏でもどこか特別に感じることがあります。

その理由の一つが、「残響時間(ざんきょうじかん)」と呼ばれる”音の響き”の長さです。

音が空間に放たれてから完全に消えるまでの時間ーーそのわずか1秒前後の違いが、音楽の印象をまるで魔法のように変えてしますのです。今回はそんな音楽ホールの秘密について紹介していきたいと思います。

■残響時間とは?

残響時間とは、音が鳴り終わった後、空間の中にどれだけの時間響き続けるのかを示す指標です。

たとえば、

・教室のような狭い空間では約0.6秒

・コンサートホールでは約2秒

・大聖堂では約7秒ほど

同じ時間でも、響く時間が長いほど音に深みや広がりを感じます。

しかし、響きすぎると音が重なってしまい、言葉や旋律が聞き取りづらくなります。つまり、音楽ホールの設計では、ちょうどよい”響きの長さ”を見つけることがとても大切なのです。

■建築がつくる音の空間

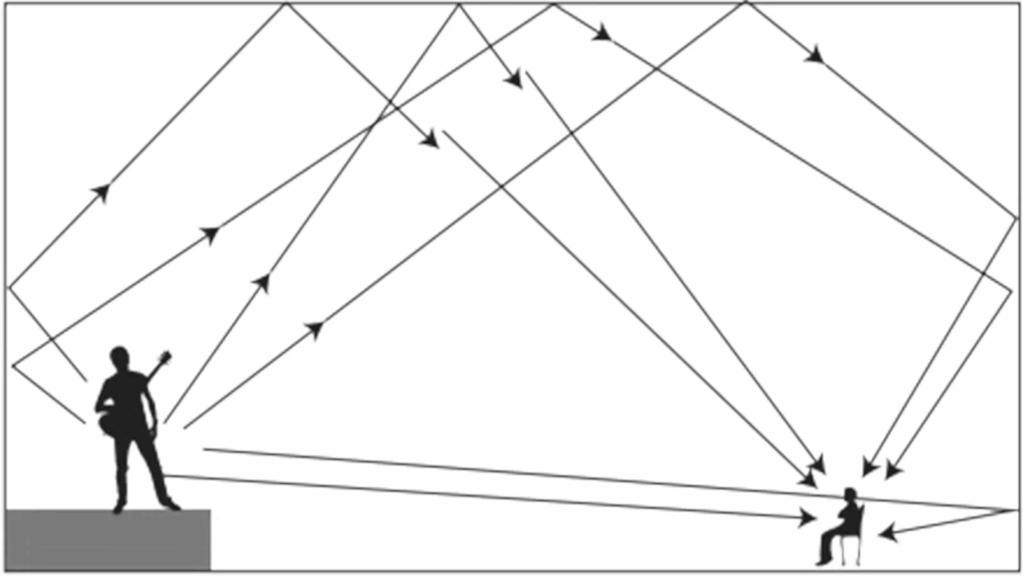

音の響きは、建築の形と素材によって大きく変わります。

■形

天井の高さ、壁の角度、客席の配置。

これらはすべて、音がどのように反射し、広がるかを決めます。

■素材

木材は音を柔らかく吸収し、石やコンクリートは硬く反射します。

ホールの壁や床の材質を選ぶことは、「音の質感」を決める作業でもあります。

■容積(空間の大きさ)

部屋の体積が大きいほど、音は長く響きます。

だからこそ、大ホールでは、高い天井や広い空間が求められるのです。

建築家と音響設計者は、これらの要素を調整しながら、”理想の1秒”を探し続けています。

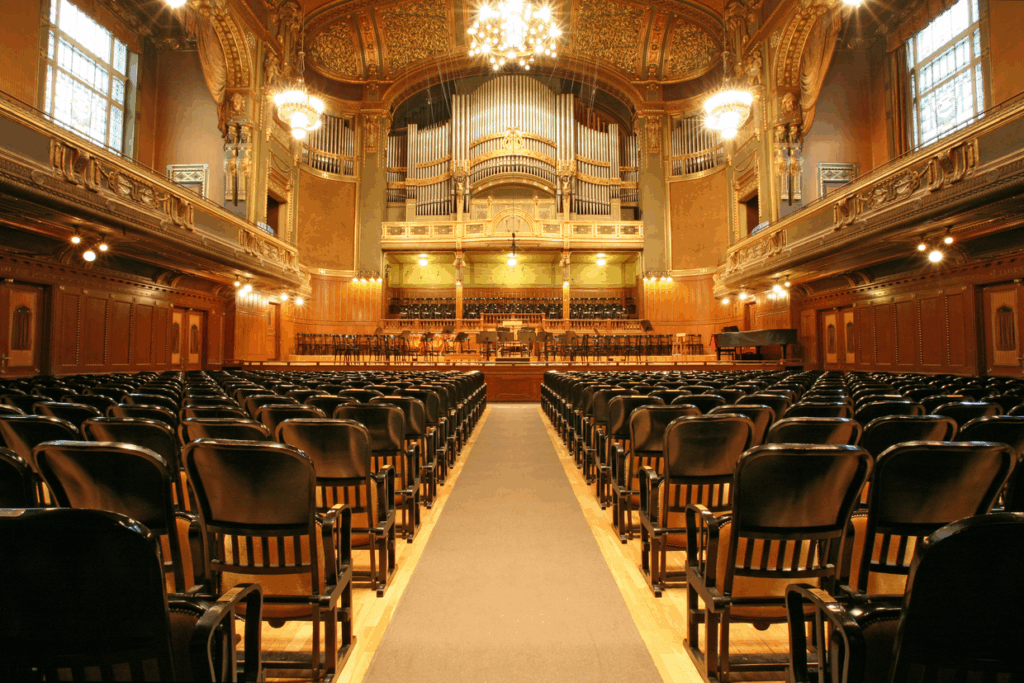

■世界の名ホールと「響きの黄金比」

世界には、”音響が美しい”と称えられるホールがいくつもあります。それをいくつか紹介したいと思います。

オーストラリアのウィーン楽友協会(ムジークフェライン)は、残響時間が約2.0秒で黄金比による空間比率と美しい木の響きが特徴です。

日本のサントリーホールは、残響時間が約2.1秒で、ぶどう畑型の座席配置による包み込むような音響が魅力です。

アメリカのボストン・シンフォニーホールは、残響時間が約1.9秒で、建設当初から音響設計を重視した先駆的なホールとして知られています。

多くの、名ホールが目指しているのは、クラシック音楽が最も自然に聞こえる約2秒前後の残響時間。これこそが、”音楽ホール設計における1秒の魔法”といわれる理由です。

■音を感じる建築へ

音楽ホールの設計は、単に音を反射させるだけではありません。そこにいる人が「心地よく包まれる」ように感じる響きを、空間全体デザインしています。

壁が”音の鏡”になり、天井が”音の傘”になり、床が”音の道”になる。

そうしてホール全体がひとつの楽器のようになり始めるのです。

■まとめ

音楽ホールの設計は、建築と音楽のあいだにある芸術です。たった1秒の違いが、聴く人の心を震わせるかどうかを決めてしまう。その1秒を追い求める建築家と音響設計者の仕事は、まさに”見えない音をデザインする”こと。それが、音楽ホールにかけられた「1秒の魔法」なのです。