本日は「木材について」のお話をさせていただきます。

住宅建築には必須の木材ですが、日本で材木といえば、スギがメジャーであり皆様ご存じかと思います。また、国産材では、ヒノキやマツもメジャーなところです。

他ではクスノキ・ケヤキ・樫の木などいろいろな木材があるのですが、それぞれ丈夫さ・加工のしやすさ・価格・耐水・防虫といった特徴が違いますので、今回はスギ・ヒノキ・ケヤキ・チーク、この4種類について特徴をお話します。

スギ

日本では最も認知度の高い木材ではないでしょうか。

特徴としては、

・加工のしやすさ

・調湿性

・へこみやすい・傷がつきやすい

が挙げられます。

カビに強く、柔らかく軽いスギは空気を多く含み湿度の調整をしてくれます。呼吸する木材というイメージで、このイメージは一般にも浸透しているかと思われます。

また、断熱性も高いため広く使われていることで、価格も安価です。住宅を建てる時は主にスギを使うことが多いです。ただし、柔らかいためへこみや傷がつきやすく、経年で隙間が生まれることもあります。

ヒノキ

高級な木材というイメージですが、その特徴は

・丈夫で加工しやすい

・ヒノキチオールなど特有の成分がある

・変形が起こりやすい

ヒノキチオール、フィトンチッドと呼ばれるヒノキの特有の成分が含まれており、香りだけでなく抗菌性、殺菌力もあり、そのおかげで濡れてもカビが生えにくく、腐りにくいという特徴があります。またシロアリにも強いのがヒノキの特徴です。

またシックハウス症候群の原因、ホルムアルデヒドを吸着しやすいため、アレルギーに弱い方にもお勧めの建材です

スギと比較しても、密度が高いため耐久性も高く、寺院、神社の建築にも使われている信頼度の高い木材です。

その高い耐久性から柱に利用されることや、そのまま見せる化粧柱にも活用できます。

ケヤキ

・堅くて丈夫

・変形が大きい

・高価である

ケヤキは、材木として利用するまでにしっかりとした乾燥の工程が必要になります。

理由としては、変形の大きさです。乾燥の工程で大きく変形が生じるため、10年以上乾燥させる場合もあります。

ですが、ケヤキは国内で産出される材木の中でもトップクラスの堅さであり、ツヤや力強い木目など、その見た目の美しさなど特徴的な材木であり高価な材木です。

家具や建具、太鼓に使われ、その美しい木目を活用されることが多いです。

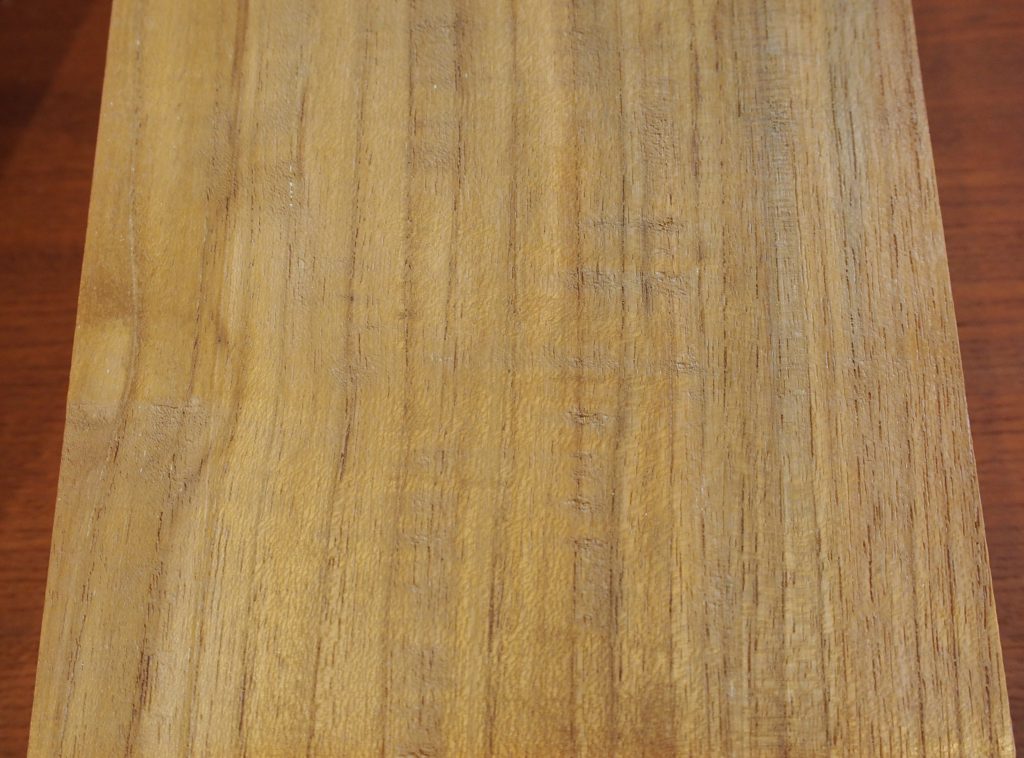

チーク

・最高級の材木

・堅く強靭で水や虫にも強い

・加工も比較的容易

最高級の材木であるチークは、耐久性・防虫・耐水性も高く、よく乾燥させた場合は変形も小さく、船の甲板などに使われる材木です。

特に耐久性に関しては他の材木とは違った特徴があり、目の詰まった材木であり、製材過程でさらに堅くなります。

耐水・防虫についてもチークは油分を含んだ材木であるため、腐食に非常に強い性質を持っています。耐久性が非常に高いため、エクステリアに利用されても問題ありません。

ただし、このチーク材然はミャンマーやインドネシア、インド、タイの東南アジア4か国にしか自生していませんので、輸入木材となり、高価であるため使いどころはしっかり検討したいところですね。

いかがでしたでしょうか。

おなじみのスギ・ヒノキから高級木材のケヤキ・チークといった高級材木のご説明でした。

家を建てる上で、チークやヒノキなどの木材を利用すると木の味わいを感じる家になります。

家につかう木材にもこだわりたいという方は是非ご相談ください。