皆さんこんにちは!タナベ住建の林です!

あけましておめでとうございます!

年末年始、ゆっくり過ごせましたでしょうか?

私は1/2に越前大仏へ行ってきました。

初めて行ったのですが、お正月ということもあり、たくさんの人でとても賑わっていました!

想像以上の迫力で、思わず見入ってしまいました。

心もリフレッシュできたので、今年も元気いっぱい頑張っていきます!

本年もタナベ住建をよろしくお願いいたします。

皆さんこんにちは!タナベ住建の林です!

あけましておめでとうございます!

年末年始、ゆっくり過ごせましたでしょうか?

私は1/2に越前大仏へ行ってきました。

初めて行ったのですが、お正月ということもあり、たくさんの人でとても賑わっていました!

想像以上の迫力で、思わず見入ってしまいました。

心もリフレッシュできたので、今年も元気いっぱい頑張っていきます!

本年もタナベ住建をよろしくお願いいたします。

今年もあっという間に一年が過ぎましたね。

みなさんの今年一番の思い出はなんでしょうか?

私は高校を卒業して初めての社会人生活で色々な人に出会い色々なことを学び楽しい一年でした!

今年最後にそばも作ってみんなで食べました!おいしかったです!

本年の営業は12月26日に終了し、12月27日から1月4日まで営業をお休させていただきます。

1月5日より営業開始します。

本年もありがとうございました。

それでは良いお年をお迎えください!

皆さんこんにちは!タナベ住建の林です!

家の見た目や住み心地を左右する外壁。「外壁ってどれをえらべばいいの?」と迷う人も多いですが、実は外壁の種類によって、耐久性もメンテナンス性も大きく変わるんです。

ひび割れしやすかったり、汚れが付きやすかったり、逆に長くキレイに保てたり__外壁の選び方ひとつで家の寿命もグッと変わってきます。

そこで今回は、サイディング・モルタル・ガルバリウム鋼板の違いや、外壁を選ぶうえで知っておきたいポイントについて紹介していきたいと思います!

■外壁とは?

外壁は、建物の外側を覆う「家を守る大切な部分」です。雨や風、紫外線から建物を守るだけでなく、見た目の印象を決める役割もあります。

素材によって耐久性やデザイン、メンテナンスの頻度が変わるため、家づくりではとても重要なポイントです。

① 窯業系サイディング

現在もっとも一般的に使われている外壁材です。

デザインが豊富で、価格と性能のバランスが良いのが特徴です。

メリット:デザインが多い・コスパが良い

デメリット:数年ごとに再塗装などのメンテナンスが必要現在もっとも一般的に使われている外壁材です。デザインが豊富で、価格と性能のバランスが良いのが特徴です。

軽くて丈夫で、錆びにくい素材です。

スタイリッシュな外観になり、近年人気が高まっています。

メリット:軽量・耐久性が高い

デメリット:傷やへこみに注意が必要

セメントを塗って仕上げる昔ながらの外壁です。

職人による手仕事のため、独特の質感が出せます。

メリット:自由なデザインができる

デメリット:ひび割れが入りやすい

やさしい風合いと高いデザイン性が魅力。

光の当たり方で表情が変わり、ナチュラルな雰囲気になります。

メリット:デザイン性が高い

デメリット:コストがやや高め

高級感があり、劣化しにくい素材です。

汚れがつきにくく、メンテナンスも楽なのがポイント。

メリット:耐久性・美観に優れる

デメリット:初期費用が高い

自然素材ならではの温かみがあります。

経年変化で色が変わるのも魅力のひとつ。

メリット:デザイン性・温かみ

デメリット:定期的なメンテナンスが必要

これらを踏まえて選ぶと、長く安心して暮らせる外壁になります。

ぜひ参考にしてみてください!

皆さんこんにちは! タナベ住建の林です!

家の断熱性を上げたいなら、まず最初に見るべきは窓!壁の断熱材よりも、屋根の断熱材よりも、実は窓が一番熱が出入りする場所なんです。夏はジリジリ暑く、冬はヒュ~ッと寒くなる家の原因の1つは、窓の性能不足。

そこで今回は、樹脂サッシとアルミ樹脂の違いLow‐Eガラスについて解説していこうと思います!

■メリット

・価格が安め

・強度が高い

・種類が多い

■デメリット

・アルミ部分が熱を通しやすい

・冬に冷たくなりやすい

・結露しやすい

→性能は「中くらい」コスパはいいけど断熱を重視する人には少し物足りない。

■メリット

・フレームが冷えにくい

・結露しにくい

・断熱性が高い(アルミの1000倍熱を通しにくい)

・冬でも室内側が触っても冷たくない

■デメリット

・少し価格が高い

・重量があるので大開口はメーカーによる

→「寒い地域」「性能重視」の家はほぼ樹脂サッシ

Low-Eガラスとはコーティングされた断熱ガラスのことです

Low-Eガラスは、ガラスの内側に特殊な金属膜(Low EmissiVity=低放射)がコーティングされたものです。熱を反射し、光だけを通す優れたガラスで普通のペアガラスより断熱性が高いのが特徴です。

Low-Eガラスには、2種類があります

→冬に強い、室内の暖かさを外に逃がさない

寒冷地・冬の冷えが気になる地域におすすめ。

→夏に強い、外からのジリジリした熱をカット

西日が強い・夏の日差しがきつい家におすすめ。

家の暑さ・寒さの原因のほとんどは「窓」。なので、快適な家をつくるなら、窓の性能が最重要ポイントです。

フレームは、熱を通しにくい樹脂サッシが断熱性・結露対策ともに優秀。さらにガラスをLow-E(断熱 or 遮熱)にすることで、夏は涼しく、冬は暖かい室内環境をキープできます。

窓をしっかり選ぶことが、快適な家づくりの第一歩です!

皆さんこんにちは!タナベ住建の林です!

いま、私たちの暮らしは便利で快適になりました。けれどその一方で、自然との距離はどんどん遠ざかっています。

エアコンがなければ過ごせない夏。化学素材に囲まれた家。地球にやさしいと思える住まいは、どこへ行ってしまったのでしょうか。そんな現代にこそ、もう一度見直したいのが――古民家の「土壁(つちかべ)」です。

数百年のあいだ、日本の気候風土とともに生きてきた土壁は、自然と調和しながら人の暮らしを守り続けてきました。それは、未来の“エコ建築”が目指す理想の形でもあります。

土・藁・竹・砂・水。すべて身の回りにある素材だけで作られる、究極の自然素材の壁。古民家の土壁は、化学物質を一切使わず、自然の循環の中で生まれ、また土へと還っていきます。

① 呼吸する家

土壁は空気中の湿気を吸ったり吐いたりして、湿度を自然にコントロール。夏は涼しく、冬はあたたかく、エアコンに頼らない暮らしを実現します。

② 完全に循環する素材

土壁の原料はすべて自然から。壊してもゴミにならず、また地球に還る。サステナブル建築の原点が、ここにあります。

③ 耐火・防音・断熱性

厚みのある土壁は、火に強く、音を吸収し、断熱効果にも優れています。見た目の素朴さの裏に、驚くほどの機能が隠れています。

土壁の表情は一つとして同じものがありません。塗り手の個性と、時間の流れがつくり出す味わい。ひび割れも、色の変化も、すべてが“生きている証”です。

人工ではつくれない、やさしさと温もり。それが、土壁の最大の魅力です。

いま、自然素材を取り入れた家づくりが見直されています。けれどそれは、新しい流行ではなく、昔からの日本の知恵の再発見。古民家の土壁が教えてくれるのは、「自然とともに暮らす」ことの豊かさなのかもしれません。

皆さんこんにちは!タナベ住建の林です!

コンサートホールで聴く音楽は、同じ演奏でもどこか特別に感じることがあります。

その理由の一つが、「残響時間(ざんきょうじかん)」と呼ばれる”音の響き”の長さです。

音が空間に放たれてから完全に消えるまでの時間ーーそのわずか1秒前後の違いが、音楽の印象をまるで魔法のように変えてしますのです。今回はそんな音楽ホールの秘密について紹介していきたいと思います。

残響時間とは、音が鳴り終わった後、空間の中にどれだけの時間響き続けるのかを示す指標です。

たとえば、

・教室のような狭い空間では約0.6秒

・コンサートホールでは約2秒

・大聖堂では約7秒ほど

同じ時間でも、響く時間が長いほど音に深みや広がりを感じます。

しかし、響きすぎると音が重なってしまい、言葉や旋律が聞き取りづらくなります。つまり、音楽ホールの設計では、ちょうどよい”響きの長さ”を見つけることがとても大切なのです。

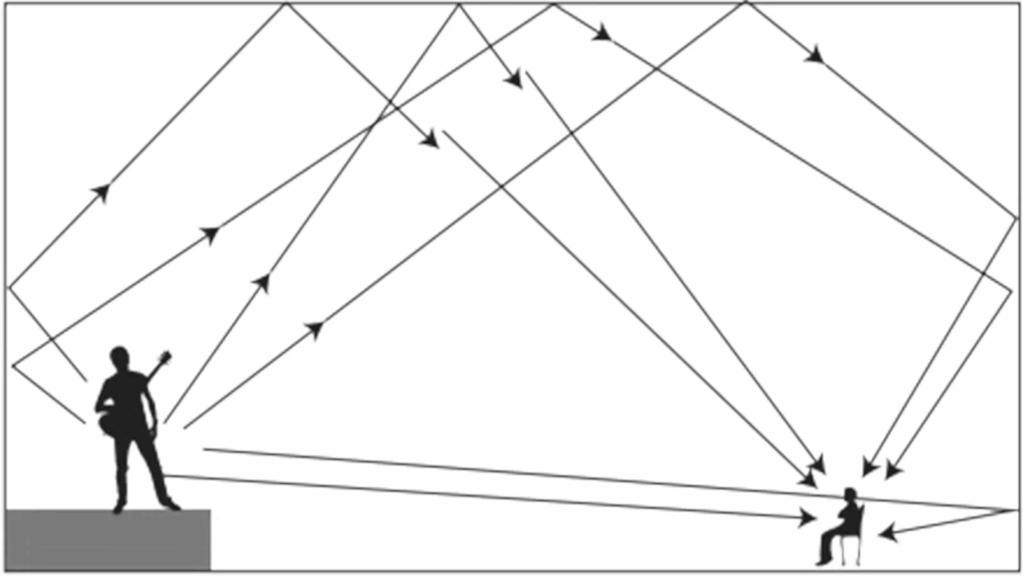

音の響きは、建築の形と素材によって大きく変わります。

天井の高さ、壁の角度、客席の配置。

これらはすべて、音がどのように反射し、広がるかを決めます。

木材は音を柔らかく吸収し、石やコンクリートは硬く反射します。

ホールの壁や床の材質を選ぶことは、「音の質感」を決める作業でもあります。

部屋の体積が大きいほど、音は長く響きます。

だからこそ、大ホールでは、高い天井や広い空間が求められるのです。

建築家と音響設計者は、これらの要素を調整しながら、”理想の1秒”を探し続けています。

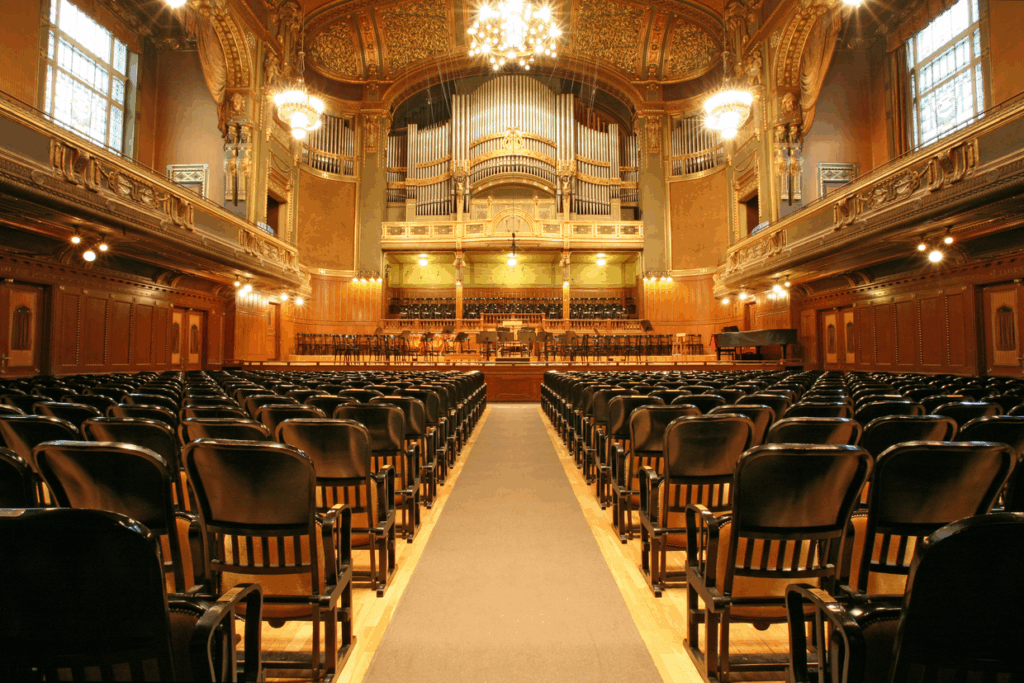

世界には、”音響が美しい”と称えられるホールがいくつもあります。それをいくつか紹介したいと思います。

オーストラリアのウィーン楽友協会(ムジークフェライン)は、残響時間が約2.0秒で黄金比による空間比率と美しい木の響きが特徴です。

日本のサントリーホールは、残響時間が約2.1秒で、ぶどう畑型の座席配置による包み込むような音響が魅力です。

アメリカのボストン・シンフォニーホールは、残響時間が約1.9秒で、建設当初から音響設計を重視した先駆的なホールとして知られています。

多くの、名ホールが目指しているのは、クラシック音楽が最も自然に聞こえる約2秒前後の残響時間。これこそが、”音楽ホール設計における1秒の魔法”といわれる理由です。

音楽ホールの設計は、単に音を反射させるだけではありません。そこにいる人が「心地よく包まれる」ように感じる響きを、空間全体デザインしています。

壁が”音の鏡”になり、天井が”音の傘”になり、床が”音の道”になる。

そうしてホール全体がひとつの楽器のようになり始めるのです。

音楽ホールの設計は、建築と音楽のあいだにある芸術です。たった1秒の違いが、聴く人の心を震わせるかどうかを決めてしまう。その1秒を追い求める建築家と音響設計者の仕事は、まさに”見えない音をデザインする”こと。それが、音楽ホールにかけられた「1秒の魔法」なのです。

皆さんこんにちは!タナベ住建の林です!

家づくりで「断熱材」とよく聞くけれど、実際どんな役割をしているのかご存じですか?見えないところにある素材ですが、実は住み心地を大きく左右する大切な存在なんです!

そこで今回は断熱材の種類や役割を詳しく説明したいと思います!

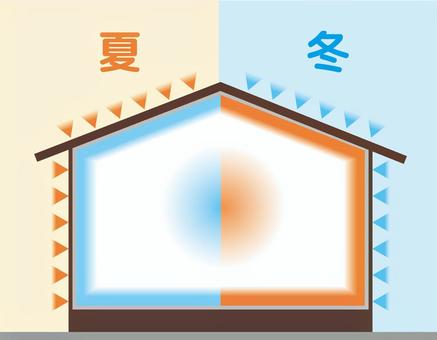

断熱材の仕事はズバり、「熱を通さないこと」。

外からの暑さや寒さをシャットアウトし、室内の快適な空気を逃がさない。これにより、冷暖房の効率が上がり、省エネにもつながります。

つまり、家計にも地球にもやさしい頼れる素材なんです。

「断熱材って、ただのふわふわした綿じゃないの?」と思うかもしれません。

実は中身は空気です!たっぷりの空気を閉じ込めて動かさない__これが断熱材の基本原理です!

熱は空気が動くと伝わりやすくなるので、空気の動きを閉じ込めることで、熱の出入りを防ぎます。

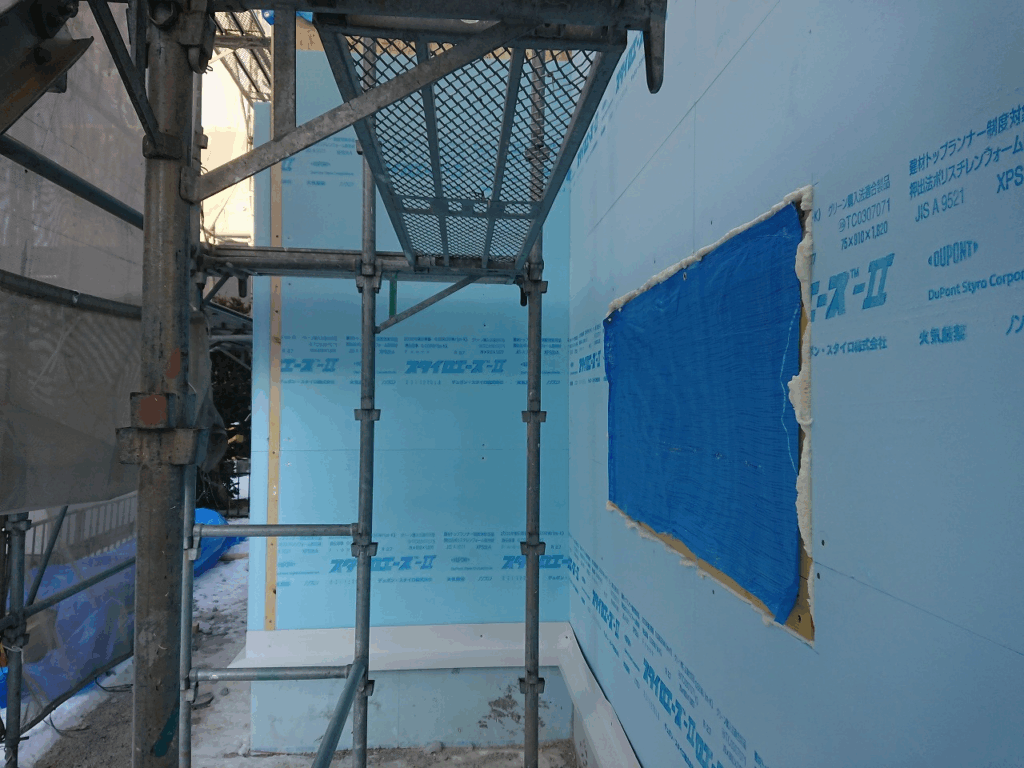

特徴:壁に直接吹き付ける隙間無く施工できます

メリット:気密性が高い・形状に合わせやすい

デメリット:コストが高い・施工技術に差が出やすい

特徴:板状の断熱材。床や外壁などに多く使われています

メリット:強度が高い・施工性がいい

デメリット:継ぎ目の気密処理が必要

特徴:新聞紙などを再利用した自然素材

メリット:調湿性が高く、エコ

デメリット:水濡れに弱い・専門施工が必要

特徴:ガラスや鉱石を繊維状にした定番タイプ。

メリット:コスパがいい・防湿効果がある

デメリット:隙間施工で性能ダウンしやすい

■選び方のコツ

「機能性が高いもの=ベスト」とは限りません。

気候・構造・予算・施工方法…どこに使うかで、最適な断熱材は変わります。

・気密性重視派→吹付ウレタンフォーム

・コスパ重視派→グラスウール

自然素材派→セルロースファイバー

長寿命・高性能派→フェノールフォーム

あなたの家の「性格」に合う断熱材を選ぶのがポイントです!

断熱材は、家の「空気の魔法使い」。

見えないけれど、暮らしを快適に保つために欠かせない存在です。

種類や性能を知ることで、家づくりがもっと面白く、もっと深くなります!

皆さんこんにちは!タナベ住建の林です!

普段はあまり意識しないかもしれませんが、家にとって「屋根」はまさに帽子のような存在。

雨風を防ぎ、夏は日差しを遮り、冬は冷気を防いでくれる__

そんな働き者の屋根には、実は様々な”顔”があるんです。

今回は、そんな屋根の種類をちょっと楽しく紹介しつつ、最後に日本が誇る”とっておきの屋根材をご紹介します。

まずは最もよく見るタイプ、ストレート屋根。「化粧ストレート」とも呼ばれ、セメントを主原料にした軽量な板材です。軽くて扱いやすく、価格も比較的リーズナブル。グレーやブラック、最近はグリーンやブルーもあって、カラフルに個性的を出す人も。

ただし耐用年数は約20年~30年。定期的なメンテナンスは必要です。

次にご紹介するのは、ガルバリウム鋼板などを使った金属屋根。

シャープで近未来的な見た目が人気で、特にスタイリッシュな平屋やコンテナ風住宅によく合います。

軽いので地震にも強く、サビにくいコーティングで耐久性も高い!

デザインにこだわる人たちから熱い視線を浴びています。

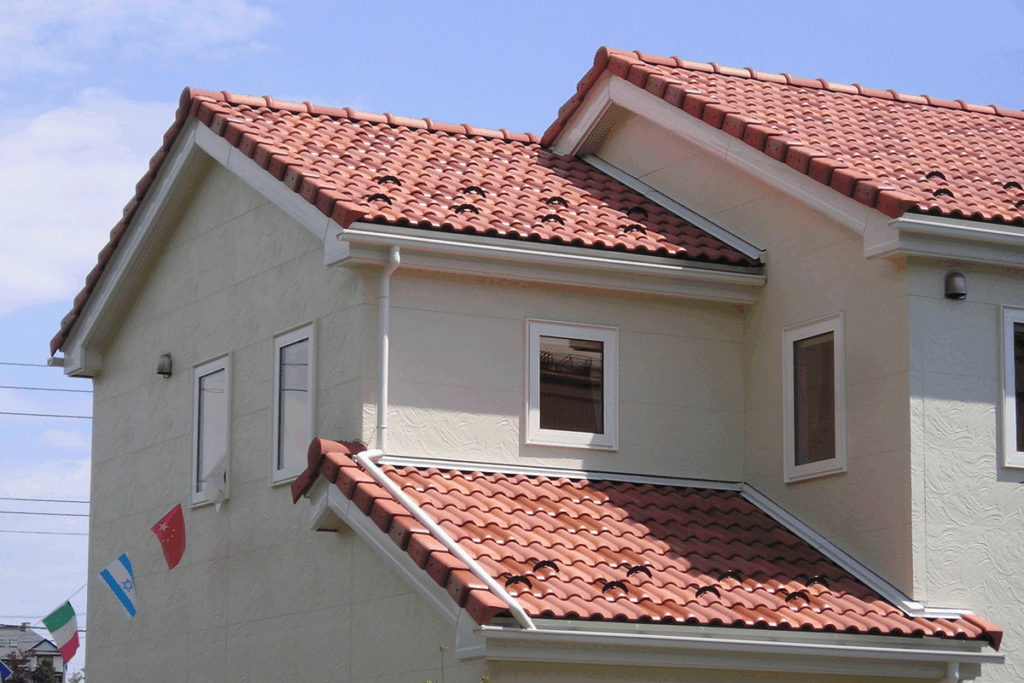

屋根に南欧の風を吹かせたい?それなら洋瓦。

スペインやイタリアの家を思わせる、丸っこくて赤っぽい瓦です。

「おしゃれは足元から」ならぬ、「おしゃれは屋根から」!

建物全体をリゾート風に見せてくれるので、人気がジワジワ来ています。

昔ながらの銅板屋根やトタン屋根も、実は進化中。

銅板は年を重ねるごとに「緑青(ろくしょう)」と呼ばれる美しい緑色に変化し、まるで屋根が成長していくよう。

トタンはかつて「安くてサビやすい」と思われがちでしたが、今は改良が進み、耐久性も向上中です。

福井県・越前地方で生まれたこの瓦は、なんと180年以上の歴史を誇ります。

最大の魅力は、「寒さに強い」という点。北陸の厳しい寒さにもびくともしない耐久性、凍っても割れにくい堅牢さ、そして素朴ながら温かみのある赤褐色(鉄赤色)の色合い。

自然と調和するこの色味は、和風建築だけでなく、ナチュラルテイストの住宅にもよく似合います。最近では釉薬を使ったタイプも登場し、より多彩なデザインが可能になってきています。

屋根は「上にあるだけ」と思いがちですが、住まいの快適さにも見た目の印象にも大きく関わる重要なパーツです。

ストレートの手軽さ、金属の軽快さ、洋瓦のエレガンス、銅板の渋さ__

どれも魅力的ですが、最後に残る重厚な安心感、それが「越前瓦」。

「屋根から家をかっこよくしたい」「一生モノの素材を選びたい」そんなあなたには、越前瓦がぴったりかもしれません。

皆さんこんにちは!タナベ住建の林です!

在来工法?ツーバイフォー?RC造ってなに?家を建てようと思ったとき、初めて聞く言葉がたくさん出てきますよね。

今回は、住宅でよく使われる3つの代表的な工法について、それぞれの特徴やメリット・デメリットをざっくりわかりやすく紹介しようと思います。

日本で最も広く使われる伝統的な木造住宅の工法です。

柱と梁を組み合わせて家の骨組みを作る構造で、古くから日本の気候風土に合った方法として発展してきました。

■メリット

・間取りの自由が効く(リビングを広く、窓多めなど柔軟に対応することができます)

・リフォームや増改築がしやすい

・職人の技術が活きる工法

■デメリット

・職人の腕によって品質差が出やすい

・工期が長くなる場合がある

・地震対策をしっかりする必要がある(構造計算が重要)

アメリカやカナダで普及した木造住宅の工法で、枠組材(2インチ×4インチ)と構造用合板を組み合わせ、壁画(画)で建物を支える構造です。

日本でも近年、戸建て住宅や建売住宅などで多く採用されています。

■メリット

・構造が強く、地震・火災に強い

・気密性・断熱性に優れている

・品質が安定しやすい(プレカット+規格化)

■デメリット

・開口部(大きい窓など)に制限がある

・増改築がしにくい

・設計の自由度は在来工法より低め

「RC造」と呼ばれるこの工法は、鉄筋で補強したコンクリートを使用する非常に強固な構造です。

一戸建て住宅というよりは、マンションや公共施設などの中~高層建築でよく使われる工法です。

■メリット

・耐久性・耐震性が非常に高い

・防音・遮音性も抜群

・高層建築に対応可能

■デメリット

・コストが高い

・工期が長い

・温度調整しにくく、断熱材が重要

木造枠組工法(在来工法) 間取りやデザインにこだわりたい人

ツーバイフォー工法(2×4造) 性能(耐震・断熱)重視でコスパよく建てたい人

RC造 頑丈・防音重視、または都市ぐで3階建て以上を建てたい人

工法にはそれぞれの強みと弱みがあります。

「自由な設計をしたい」「とにかく頑丈な家がいい」など、何を優先するかで選び方は変わります。

もし迷ったら、建築士や工務店の、あなたの希望を率直に伝えることが第一歩です。

建築は「誰と作るか」でずっと住みやすい家になりますよ!

「プレハブ工法」「重量鉄骨造(S造)」など、ほかにも工法は沢山あります!

目的や予算に応じて、組み合わせることもできますよ!

RC造+木造+外断熱をホームページで解説しているので興味のある方はそちらもチェックしてみてください!