タイルは、ただの装飾にとどまらず、空間に個性を与える大事な要素です。最近では、さまざまな形やデザインが登場し、どんなインテリアにもフィットするタイルが見つかります。今回は、内装に使えるユニークな形状のタイルを紹介し、それぞれの特徴を深掘りしてみましょう。

■正方形タイル(スクエアタイル)

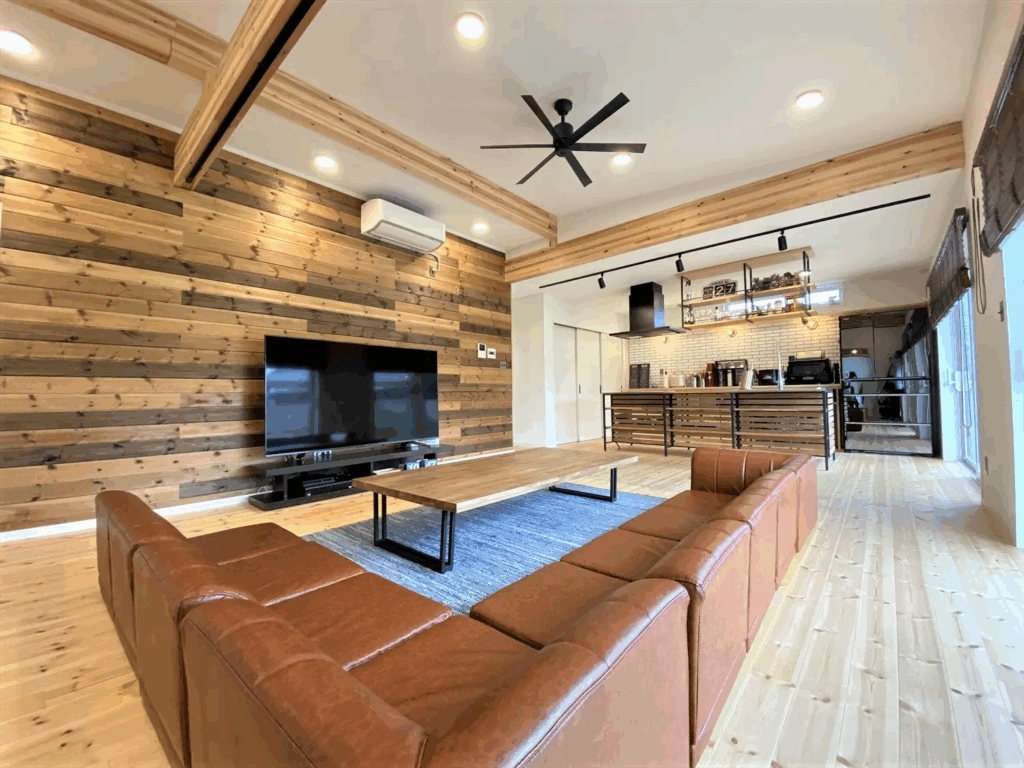

最もシンプルでオーソドックスな形がこの正方形タイル。サイズや色を変えることで、空間にさまざまな表情を与えることができます。床や壁、キッチンのバックボード、バスルーム、玄関など、どんな場所でも使いやすいのが特徴です。

ポイント: シンプルでありながら、配置の仕方やグラデーションの使い方で、モダンにもクラシックにも仕上げることができます。

■長方形タイル(レクタングルタイル)

縦長、または横長の長方形タイルは、すっきりとしたシャープな印象を与え、現代的でスタイリッシュな空間を作り出します。縦横の並べ方を変えることで、空間に広がりを持たせたり、縦のラインを強調して高さを感じさせたりすることができます。

ポイント: 縦に並べることで高さを強調したり、横に並べることで空間を広く見せたりでき、用途に合わせたデザインが可能です。

■六角形タイル(ヘキサゴンタイル)

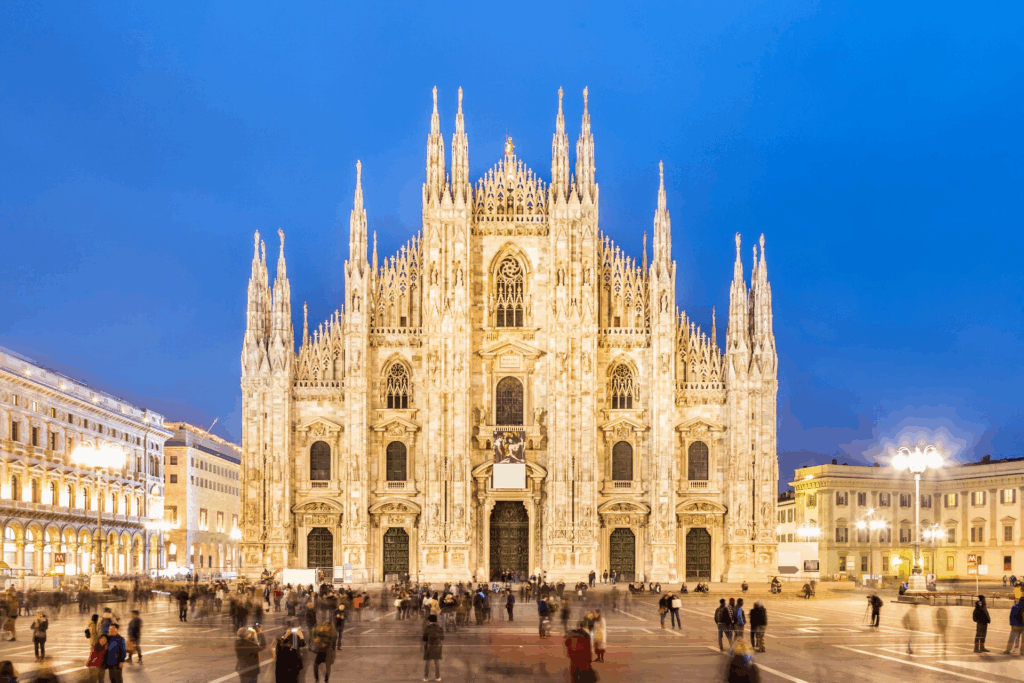

六角形タイルは、そのユニークな形状で空間に個性的なアクセントを与えます。特にモザイク風に配置すれば、アート感が高く、視覚的に面白い効果を生み出すことができます。細かな模様やカラーで自由にアレンジできるのが魅力です。

ポイント: 異なるカラーや素材を組み合わせることで、独創的な模様を作り出せ、空間に遊び心をプラスします。

■モザイクタイル

小さなタイルを組み合わせて模様を作り出すモザイクタイルは、細部にまでこだわりたい方にぴったり。色を変えたり、形を変えたりすることで、非常に多彩なデザインが可能です。キッチンやバスルームのアクセントにもおすすめです。

ポイント: 配置やカラーの選び方次第で、非常に多様なデザインが可能。繊細なデザインで、空間に華やかさと個性を与えることができます。

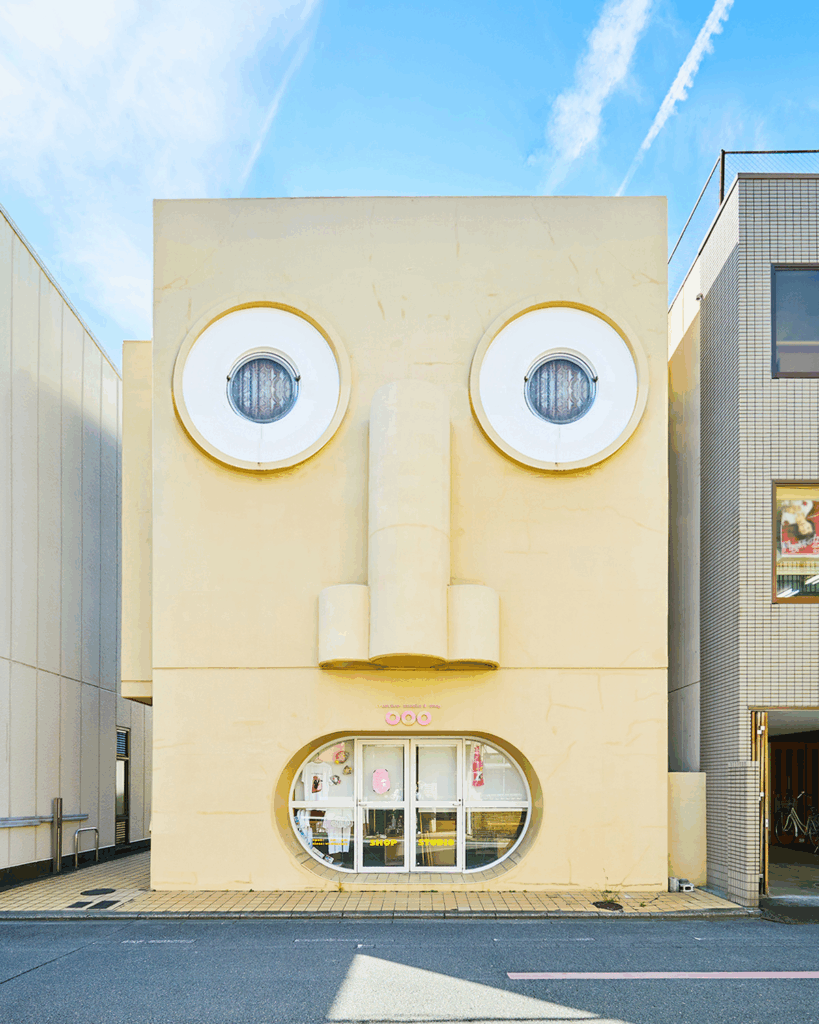

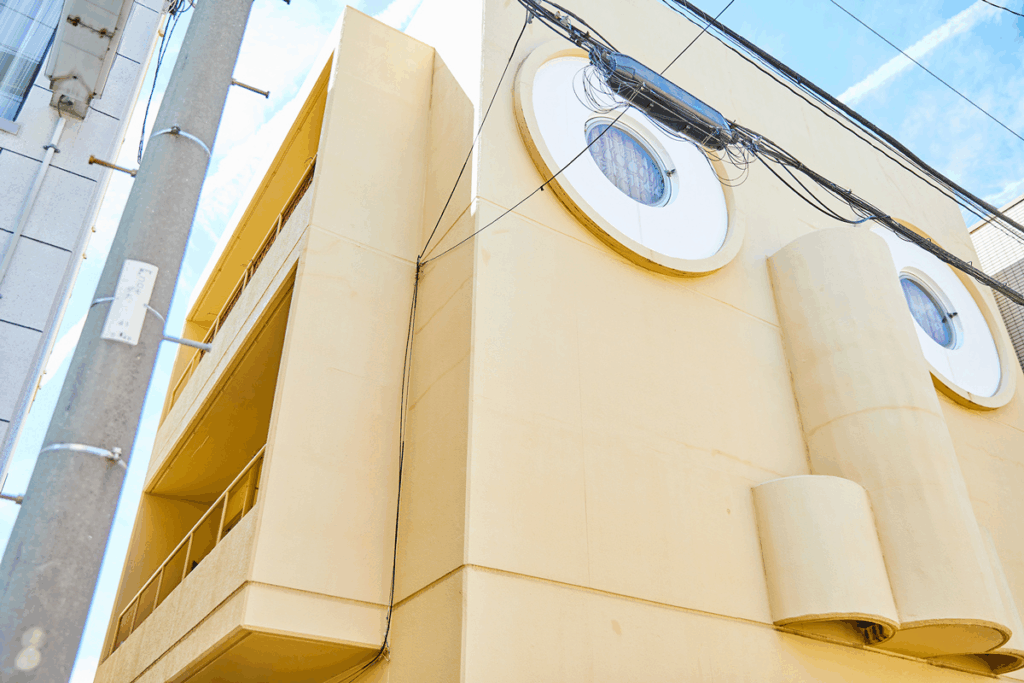

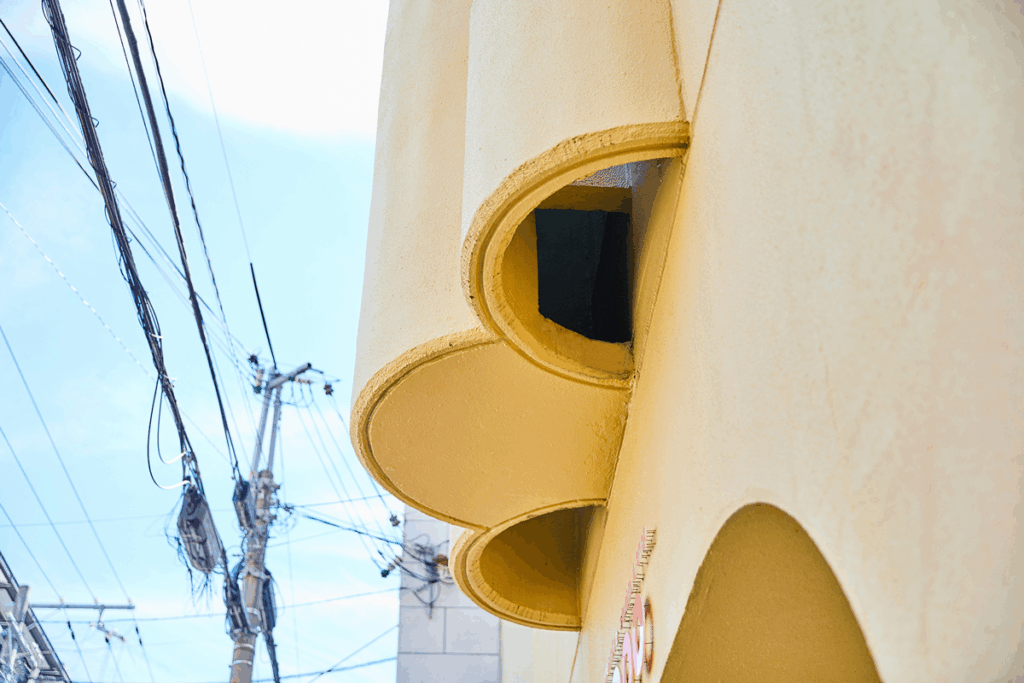

■円形タイル(サークルタイル)

円形タイルは、他の形状に比べて非常に個性的で、柔らかさと遊び心を感じさせます。空間の一部に取り入れるだけで、温かみのある優しい印象を与えることができます。小さな面積に使うことで、ちょっとしたアクセントにもなります。

ポイント: 丸い形が空間に柔らかさと優しさを加え、リラックスできる空間を作り出します。

■リーフ・テクスチャタイル

自然のモチーフを取り入れたリーフタイルは、ナチュラルで温かみのある空間を作りたいときに最適です。葉っぱの形を模したテクスチャーが空間に深みを与え、自然素材のような優しい雰囲気を作り出します。

ポイント: 自然を感じさせるデザインで、リラックスした空間作りにぴったり。どんなインテリアにも合わせやすい柔らかいデザインが特徴です。

■まとめ

内装用タイルには、形状やデザインによって無限の可能性があります。正方形や長方形といったシンプルな形から、六角形や円形のユニークなデザインまで、それぞれのタイルが持つ特徴を活かすことで、空間に個性を加えることができます。

・シンプルで使いやすいタイル: 正方形タイルや長方形タイルは、どんな空間にも馴染みやすく、モダンにもクラシックにも変幻自在。

・個性を引き立てるタイル: 六角形やモザイクタイルは、自由なデザインを楽しむことができ、空間にアート感を加えることができます。

・洗練された印象を作るタイル: 大判タイルやタブレットタイルは、広い面積をカバーし、シンプルでありながらスタイリッシュな空間を演出します。

・優しさと温かみを与えるタイル: 楕円形タイルや円形タイル、リーフ・テクスチャタイルは、柔らかなラインや自然な模様で、リラックス感のある空間作りをサポートします。

自分の空間に最適なタイルを選ぶことが、インテリアの印象を大きく変え、使い勝手やデザイン性を兼ね備えた空間作りに繋がります。タイル選びは、見た目の美しさだけでなく、機能性や配置方法を考慮することが大切です。

さあ、あなたも理想の空間を作るために、タイルの形状やデザインを選んで、個性溢れる内装を楽しんでください!